展示物一覧 光の世界

展示物一覧 光の世界

本巡回展示物は、日本財団の助成により製作されました。

本巡回展示物は、日本財団の助成により製作されました。

光の世界 展示物一覧

巡回展示物「 光の世界」の展示物一覧です。展示物は、動画でも紹介しています。アイコンをクリックすると、動画サイトへ移動します。

※巡回展示物は全国への貸し出し用のものであり、科学技術館内での常設展示は致しておりません。ご来館いただいても、通常ご覧になることはできませんのでご了承ください。

1 浮き出る不思議な絵

2種類の絵があります。この絵はブラックライトをあてると絵が浮き出てくる特殊な印刷が施されたもので、白色の蛍光灯の下で見える見えかたと、ブラックライトを照射したときの絵の違いを実際に確認します。

◇展示物全体の大きさ(要展示スペース)

W1,800mm×D450mm程度

電源要(1口)20W

3 赤外線カメラで見ると?

赤・緑・青のアクリル板を重ねていくとアクリル板の重なったところが黒くなり、その後ろにある紙に書かれた文字や、ライトの光は見えなくなります。

しかし赤外線を感知できるビデオカメラで撮影すると、人間の目では見えない文字やライトの光も透明な板を見ているように透過して見ることができます。

紙の文字に反射する赤外線やライトからの赤外線を感受するビデオカメラで見ると透けて見える様子を体験します。

◇展示物全体の大きさ(要展示スペース)

W1,500Wmm×D900mm程度

電源要(3口)150W

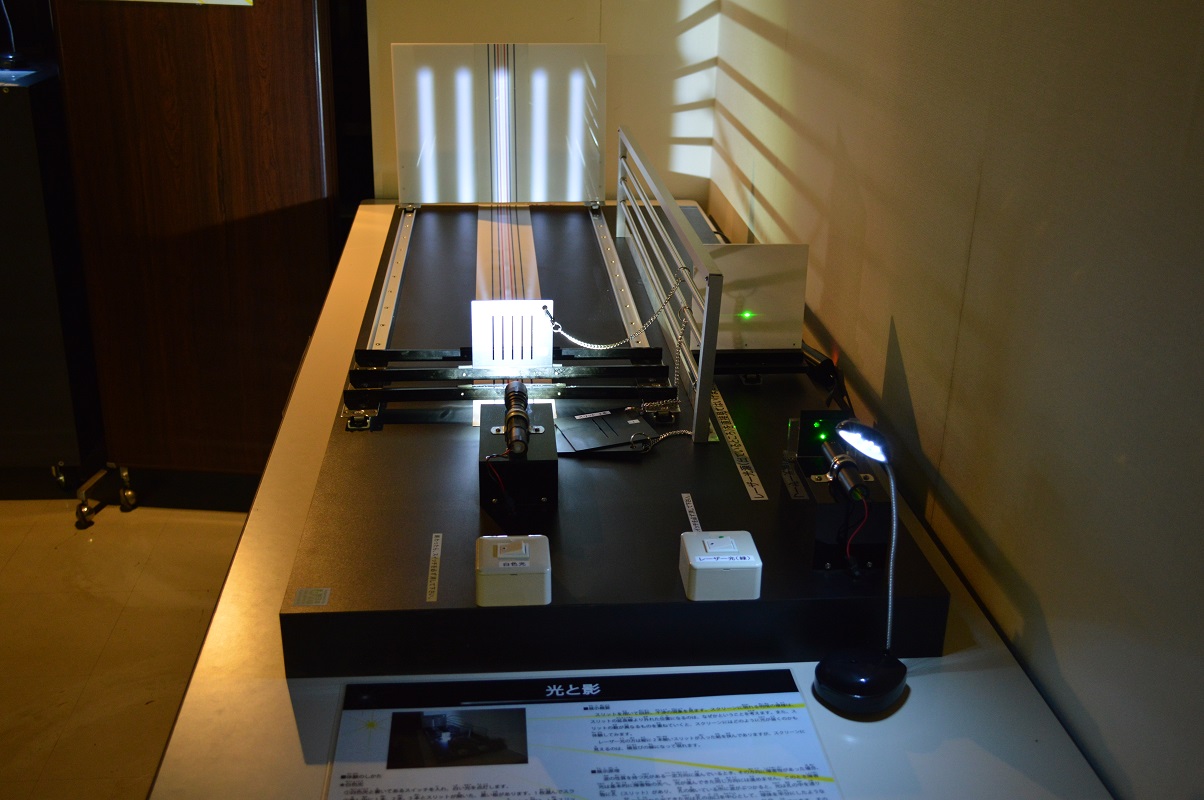

5 光と影

板などにスリット(孔)が開いている部分を通った光は、光源側と反対側の孔から出た後、孔の大きさより大きく広がって進みます。

スクリーンなどにスリットを透過した光を投影すると、光源とスクリーンの位置関係によってスリットから出た光の広がり具合を確認することができます。

レーザー光の場合は、縦方向に孔が開いているスリットに対して、スクリーンでは横方向に広がっている様子が確認できます。

◇展示物全体の大きさ

W1,480mm×D600mm×H365mm

電源要(1口)6W

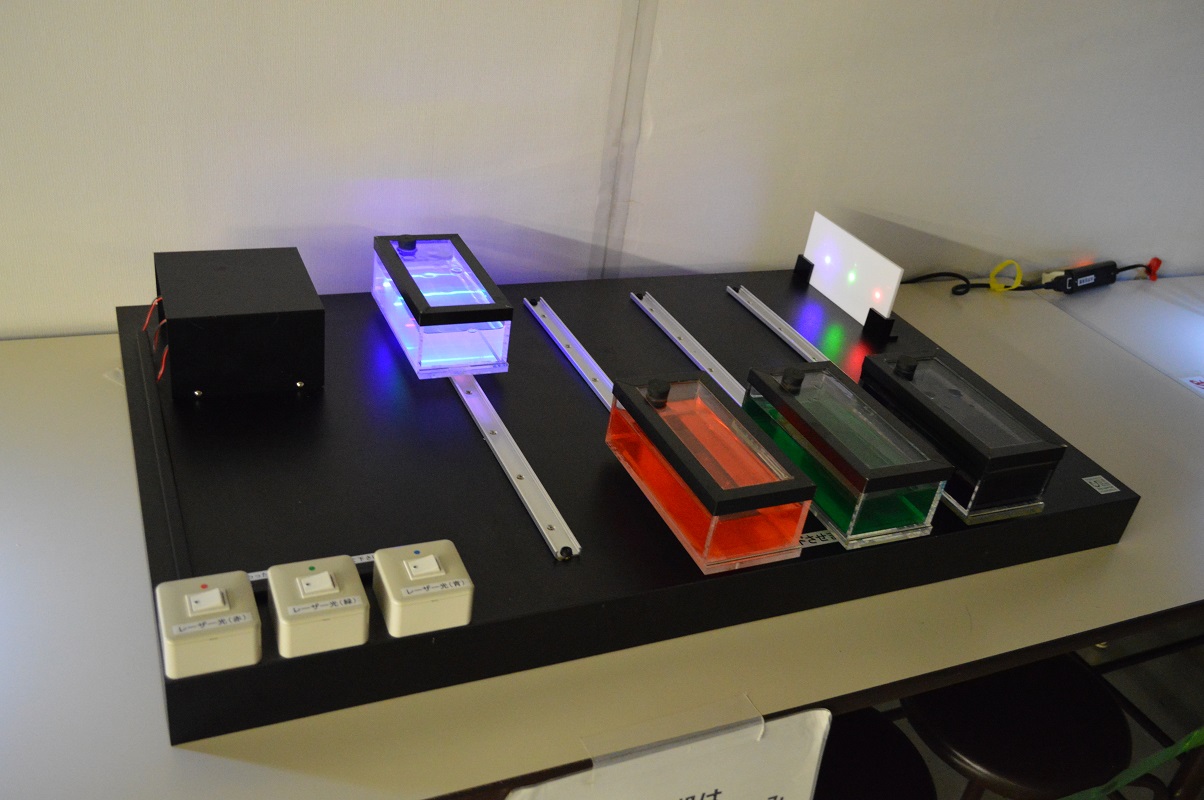

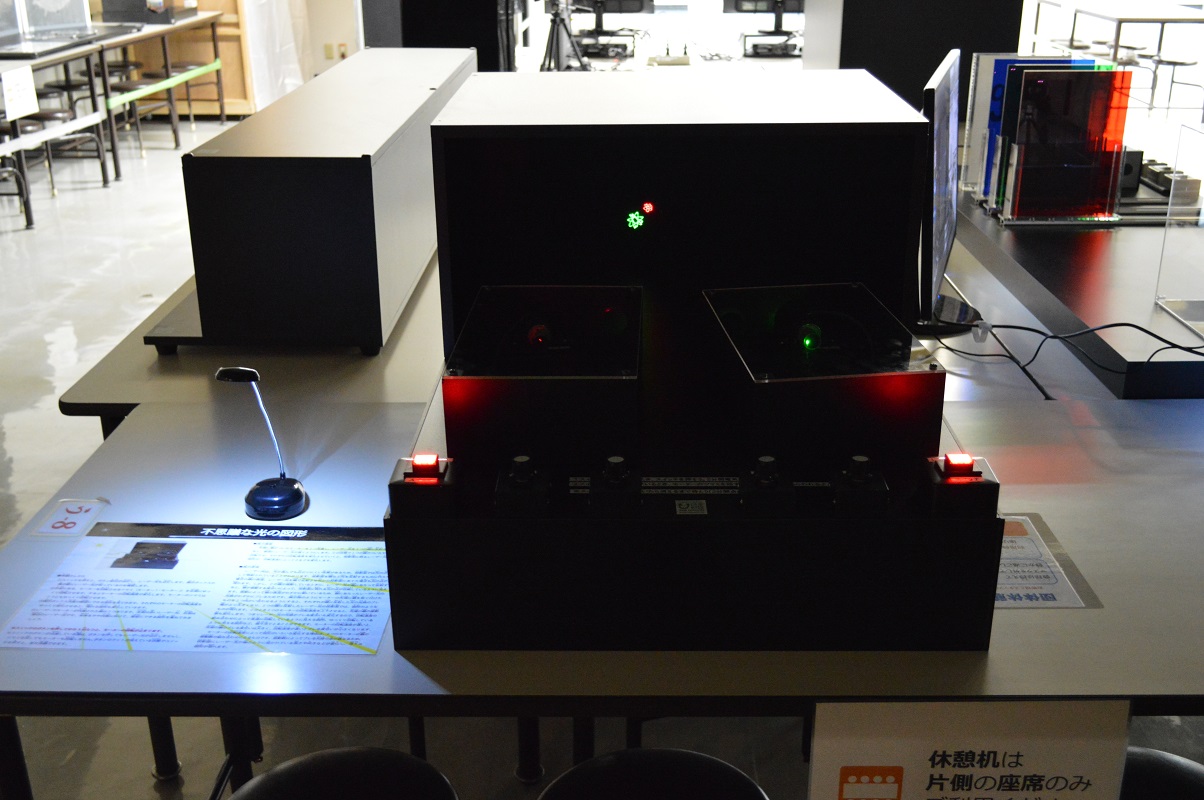

7 光が届くのはどの組合せ?

レーザー光は、空気中なのでは光線が目には見えません。しかしスクリーンなど物にあたるとその表面に光の点が現れます。

赤色・緑色・青色に見えるレーザー光とスクリーンを用意し、光源とスクリーンの間に色のついた水をさまざまな組み合わせで置いてみます。

色のついた水の中を通り抜ける色のレーザー光、吸収・散乱されてスクリーンまで届かない色のレーザー光があることが確認できます。

◇展示物全体の大きさ

W1,000mm×D600mm×H165mm

電源要(1口)10W

9 透けて見える壁?

黒いアクリル板の反対側は人間の目では何があるか、どうなっているか透けて見えることはありません。

赤外線を感受するカメラ越しに見ると、アクリル板の向こう側の物体などの影が透けて見えるようになります。

◇展示物全体の大きさ(要展示スペース*)

W2,230mm×D1,135mm×H2,025mm程度

電源要(2口)100W

*「16 メガネをかけると!?」の展示一部を含む

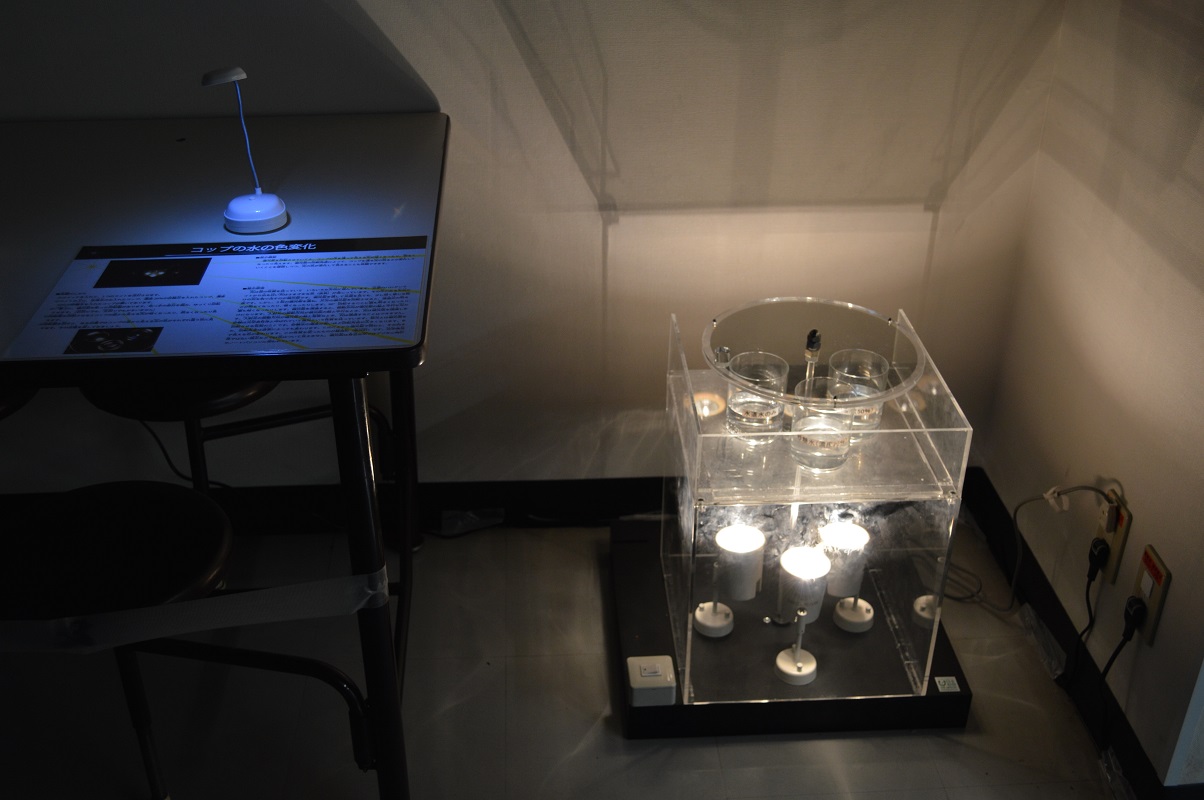

11 コップの水の色変化

下から照射されているスポットライトの上に偏光板を置き、その上に濃度の異なる水溶液が入ったコップを置き、さらにその上に回転させることができる偏光板を置きます。

最上部の偏光板を回転させるとコップの底面から透過してくる光の明暗が変化したり、見える光の色が変わる現象が確認できます

◇展示物全体の大きさ

W450mm×D450mm×H580mm

電源要(1口)150W

13 水の中を光はどう進む?

光は基本的に同じ媒質の中をまっすぐに進みます。空気中も水中もまっすぐ進みます。

水が入った水槽の中はまっすぐに進んでいるのに、水槽のある部分から、水を噴水のように出すと、光は噴水の水の流れの中を反射しながら進みます。

◇展示物全体の大きさ

W600mm×D550mm×H437mm

電源要(1口)20W

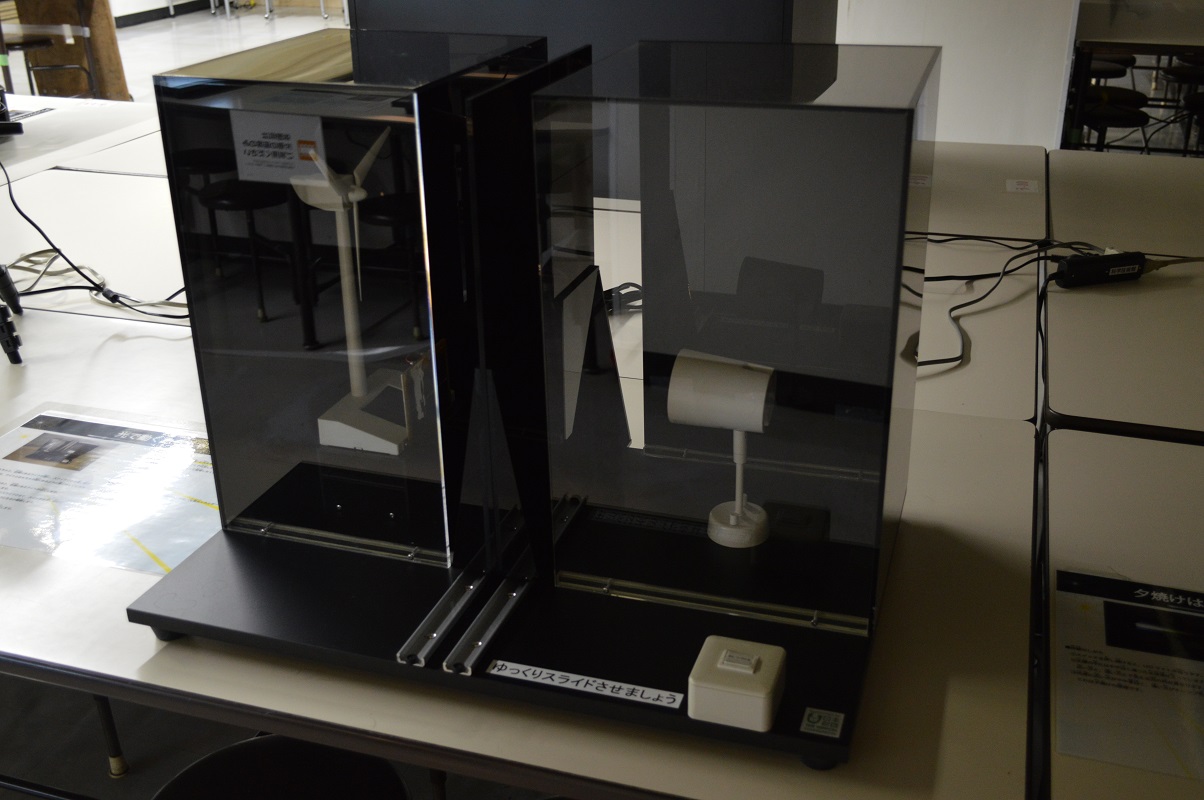

15 光で動くおもちゃ

風車の根元の部分にソーラーパネルが取付けられています。この風車はソーラーパネルから供給される電力で回転しますが、ソーラーパネルに光が届かなければ、風車は回転しません。

ソーラーパネルに光をあてたときと、あたらないときの風車の様子を見比べます。

◇展示物全体の大きさ

W700mm×D450mm×H487mm

電源要(1口)60W

16 メガネをかけると!?(2)

16-2 ブルーライトカットメガネ

さまざまな用途のメガネがあります。そのメガネをかけると裸眼で見るよりもはっきり見ることができるものがあります。

波長が短い可視光線(ブルーライト)をカットして、モニターなどを見る際の目の負担を軽減できます。

◇展示物全体の大きさ*

W160mm×D105mm×H80mm〈電源不要〉

*「17 光を使った造形(映像)」の展示の箱に括り付けます

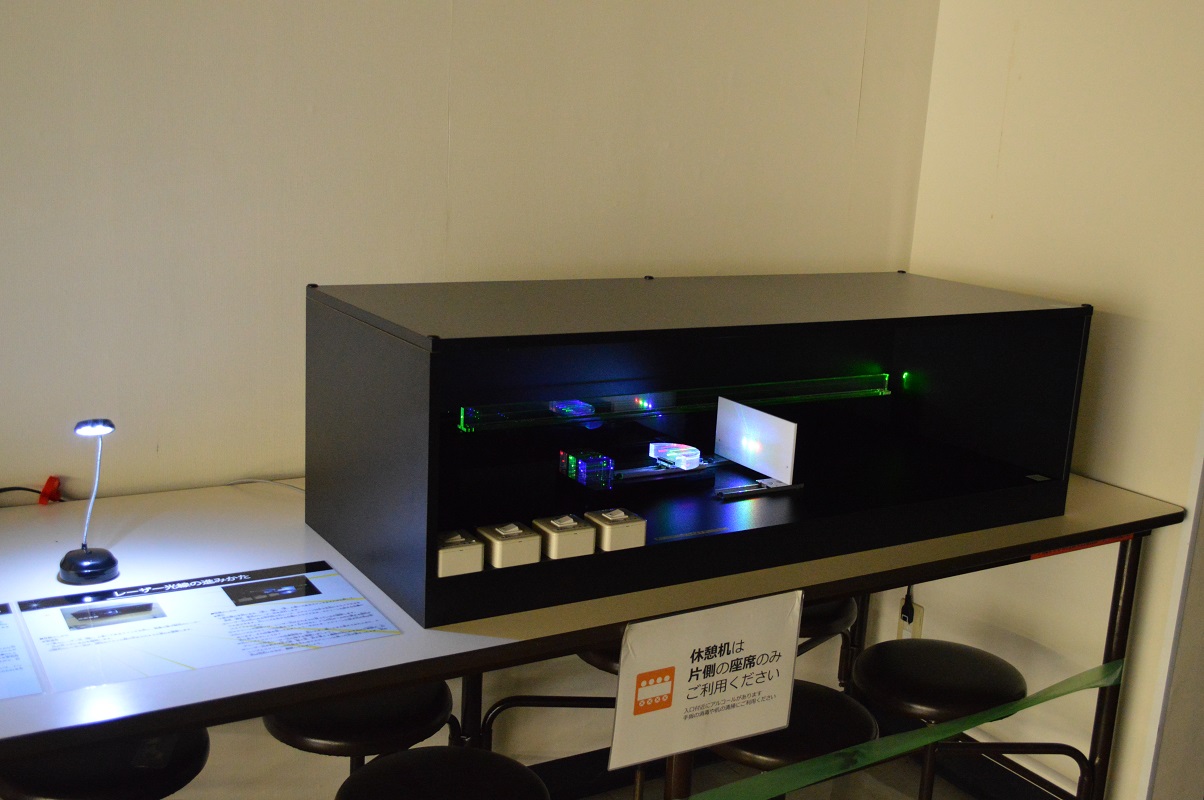

17 光を使った造形(映像)

光を使うことで、色々な造形物を作ることができます。

レーザー光を使って、アクリルなどをカットや加工できるレーザー加工機の稼働の様子と、光をあてると硬化する樹脂が入った3Dプリンターで立体物ができる稼働の様子を動画で紹介します。

◇展示物全体の大きさ

W560mm×D265mm×H520mm

電源要(2口)40W

19 不思議な映像(1)

19-1 アナグリフ方式

裸眼で見ると二重になって見える映像があります。この映像をモニターに付いているメガネをかざして見ると、映像が立体的見えます。

画像が赤色・青色で構成されている映像を、左目が赤色、右目が青色のレンズになっているメガネをかけて見ます。

◇展示物全体の大きさ(要展示スペース)

W750mm×D450mm程度

電源要(2口)70W

20 光でお絵かき

先端からブラックライトが照射されるペンを使い、蓄光シートにブラックライトをあてながら絵を描きます。

蓄光シートはブラックライトなどの光を蓄え、一時的に蛍光する性質があるため、蓄光シート上に光で描いた絵が浮かび上がります。

◇展示物全体の大きさ(要展示スペース)

W2,500mm×D2,500mm程度〈電源不要〉

22 ブラックライトで光るもの

スイッチの切り替えで白色照明とブラックライトが点灯する箱があります。

鉱石標本やUVチェックビーズが敷き詰められた箱を入れ、ブラックライトを点灯させると、鉱石が光ったりビーズ全体にある模様が浮かび上がります。

また、左右に動かせるUVカットガラスをスライドさせると、ブラックライトの光を遮る効果も確認できます。

◇展示物全体の大きさ(要展示スペース)

W850mm×D600mm程度

電源要(1口)20W

24 光を使った楽器

各鍵盤に穴やLEDが埋め込まれたキーボードがあります。この楽器は鍵盤の部分は上下に動かないので、ピアノやキーボードのように鍵盤を下げて音を出す仕組みにはなっていません。

鍵盤にある孔を塞ぐと、センサーから放出された赤外線が、障害物にあたって反射した赤外線を感知し、音を出す仕組みになっています。

◇展示物全体の大きさ

W800mm×D400mm×H200mm

電源要(1口)30W

25 光を使って音を遠くに伝えよう

マイクに向かって話した声や音が、電線などでとつながっていないのに少し離れたスピーカーから声や音が聞こえてきます。

音や声などの振動をデジタル変換して光の信号に載せて運び、受信部側ではソーラーパネルで受けた光をアナログ変換して音を出します。

光通信の原理的な展示です。マイクに向かって話すだけでなく、リズム音も伝達できます。

◇展示物全体の大きさ(要展示スペース)

W1,500mm×D3,500mm程度

電源要(2口)60W

※展示物は机の上に配置します。

※必要に応じて、ベルトパーテーションなど、区画するための備品の用意が必要です。

26 光を集めると…

上部にライトがあり、その下に2枚の凸レンズがあります。展示台の下部には温度センサーがついています。2枚の凸レンズを上下に動かし、ライトから出る光をうまく温度センサー部に集光させると、温度が上がります。

同時に、温度分布を可視化できるサーモグラフィーで、温度変化を見ることができます。

◇展示物全体の大きさ

W450mm×D450mm×H640mm

電源要(1口)80W

28 見える?見えない?

展示箱の表面にガラスがありますが、白く濁って見えて箱の中身を見ることができません。このガラスに電気を流すと、ガラスが一瞬にして透明ガラスになり、箱の中身が見えます。

箱の中には見る向きによって平面にも、立体にも見える黒い不思議な展示物があります。

◇展示物全体の大きさ

W900mm×D600mm×H800mm

電源要(1口)70W

31 光を利用した製品

光を使った製品などを紹介します。

自動掃除ロボットは赤外線を出しながら障害物をよけて掃除します。Tシャツやパネルは、カメラのストロボなど強い光をあてたときだけ、図柄が浮かび上がる特殊な塗料を使っています。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)