巡回展示

巡回展示

巡回展示物のご案内(貸し出しのご案内)

科学技術館では、科学を身近なものとしてとらえ、楽しく遊びながら沢山の発見と驚きや感動を体験できるよう、様々な巡回展示物を用意し、「科学するココロ」を応援しています。巡回展示物は、全国へ貸し出します。

巡回展示物の詳細は、以下のPDFファイルおよび、本ページ下部または左側メニューより、それぞれの開催要綱や展示物一覧をご覧ください。

| 貸出までの流れについて | 貸出までの流れ・お問い合わせをご参照ください。 |

| 巡回展示物の予約状況について | 展示物予約状況をご参照ください。 |

※巡回展示物は全国への貸し出し用のものであり、科学技術館内での常設展示は致しておりません。ご来館いただいても、通常ご覧になることはできませんのでご了承ください。

巡回展示お問い合わせ先(※事前に貸出までの流れをご確認ください)

東京都千代田区北の丸公園2番1号

公益財団法人 日本科学技術振興財団

科学技術館運営部 巡回展担当

TEL 03-3212-8507【平日】09:00~17:00

FAX 03-3212-8443

※下記「巡回展示物 お問い合わせシート」に必要事項記入のうえ、FAXしていただいてからお電話いただくと、スムーズな対応が可能です。是非ご活用ください。

- 巡回展示物 お問合せシート(Excelブック形式)

- 巡回展示物 お問い合わせシート記入例(PDFファイル:107KB)

更新情報

■2025年12月2日

現在の貸し出しはございません。

2025年4月30日

新テーマ巡回展示物「消防火災展」運用開始のお知らせ

「火災と消防」をテーマとした新しい巡回展示物、「消防火災展」の運用を開始しました。「火災を知る」・「技術を知る)」・「器具を知る」・「行動を知る」という4つのコンセプトのもとに計26点の展示物で構成されています。

詳しくは、消防火災展 開催要綱をご覧ください。

2025年3月13日

新テーマのパッケージ展示物「消防火災展」2024年度展示物制作概要について

当館では、「火災と消防」をテーマとした新しい巡回展示物『消防火災展』を2025年度4月以降に公開予定ですが、この巡回展示物は、2023年度、2024年度の公益財団法人日本財団の助成事業として展示を製作しました。

この度2024年度に製作した展示物が完成いたしましたので、展示概要について下記にて公開いたします。

【2024年度【「火災から身を守るための防災・技術を紹介する」巡回型展示物の制作】展示物制作概要~(PDFファイル:約1.03MB)

※2023年度に製作した展示物概要はこちら

【2023年度【「火災から身を守るための防災・技術を紹介する」巡回型展示物の制作】展示物制作概要~(PDFファイル:約4MB)

なお、2023年度製作展示物と合わせて、2025年3月24日(月)から3月30日(日)まで、科学技術館4階E室特別会場にて開催予定であるイベント、「もっと知ろう!消防火災展」の中でお披露目いたします。イベントの詳細内容については、リンク先をご覧ください。

巡回展示物一覧

ラ・ビレット展

常に進歩している情報科学。その中心にはコンピューターが不可欠であるといっても過言ではありません。しかしコンピューターでも、「イエス」、「ノー」、「あるいは」という人間にとって生活に密着した、日常的な論理で成立っているのです。

コンピューターの比較的単純な論理や原理と数学的要素との密接な関係を知る、また答えまでの過程の重要性を理解していただくことを目的とし、コンピューターの原理に関連する展示物20点と数学の面白さをコンセプトにした展示物27点とに分かれています。詳しい原理説明がなくても、体験することで展示物の面白さを体感できる内容です。

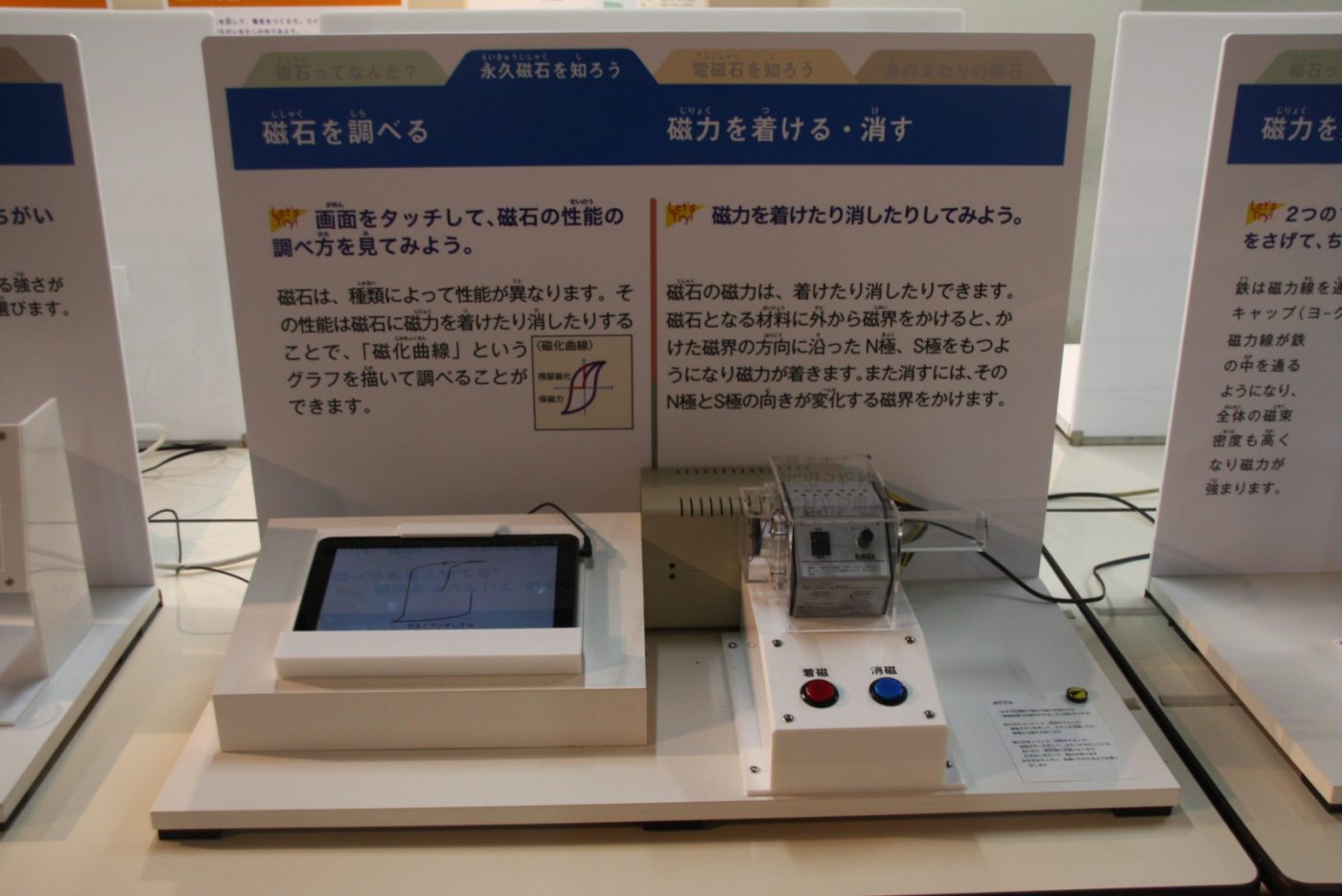

マグネット展

テレビやパソコンなど、人々の生活の中ではいろいろな所で磁石は使われています。学校の授業でも磁石について学習することがあり、磁石にはN極、S極があるということはよく知っているかと思います。大きな視点で言えば北極、南極がある地球も、一つの大きな磁石です。また磁石には、N極とS極の組みあわせで、くっついたり反発しあったりする不思議な性質があります。普段使われている磁石では体現できないような仕組みを学ぶことで、磁石の持つ性質をより理解できる内容です。

スポーツを科学する

”より速く、より強く、そしてより遠くへ…..”。こうした欲求は、人間だけが持つ特有の本能といえます。競技記録はどこまで伸びるのでしょうか。

各種スポーツが持つ楽しさや科学的な要素である原理原則を解き明かしながら、人間の能力や機能との関わりを探り、スポーツと健康を身近なものとして捉える展示です。子どもから大人まで幅の広い層を対象とした、参加体験型展示です。

感覚・体感フィールド

人間の主な感覚には視覚、聴覚、味覚、嗅覚、そして触覚がありこれらは五感と呼ばれています。普段見たり、感じたり、食べたりは当たり前の日常生活の出来事であり感覚も生まれ持った機能です。

この当たり前の感覚をもう一度再認識し、改めて感覚の知らない部分や感覚がもし不自由になった場合どうなるのか、色々な感覚が体験できる内容です。

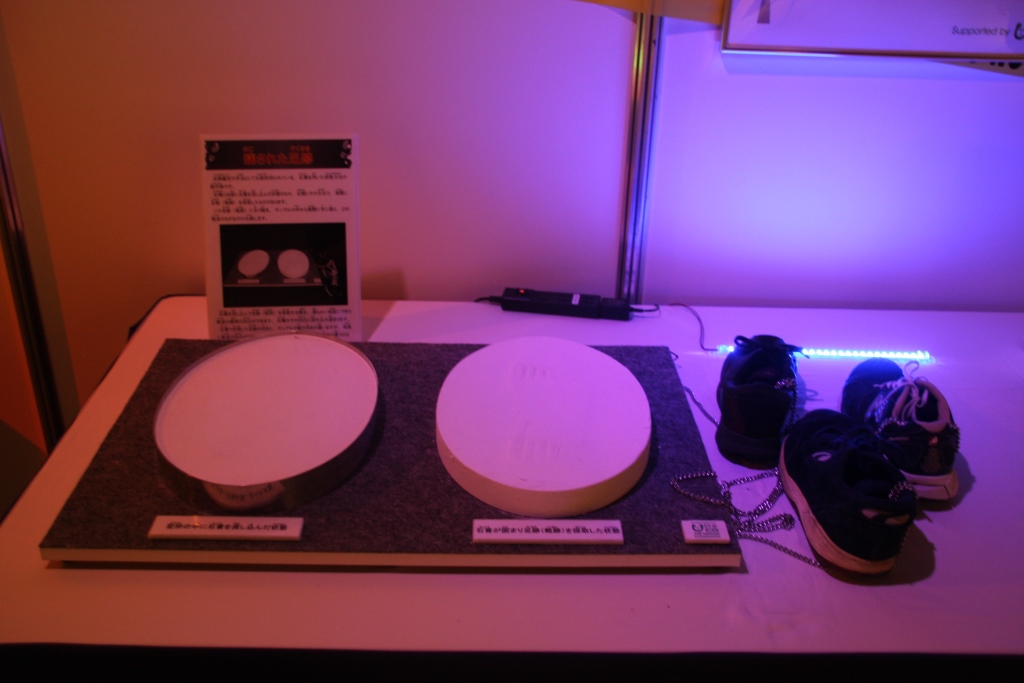

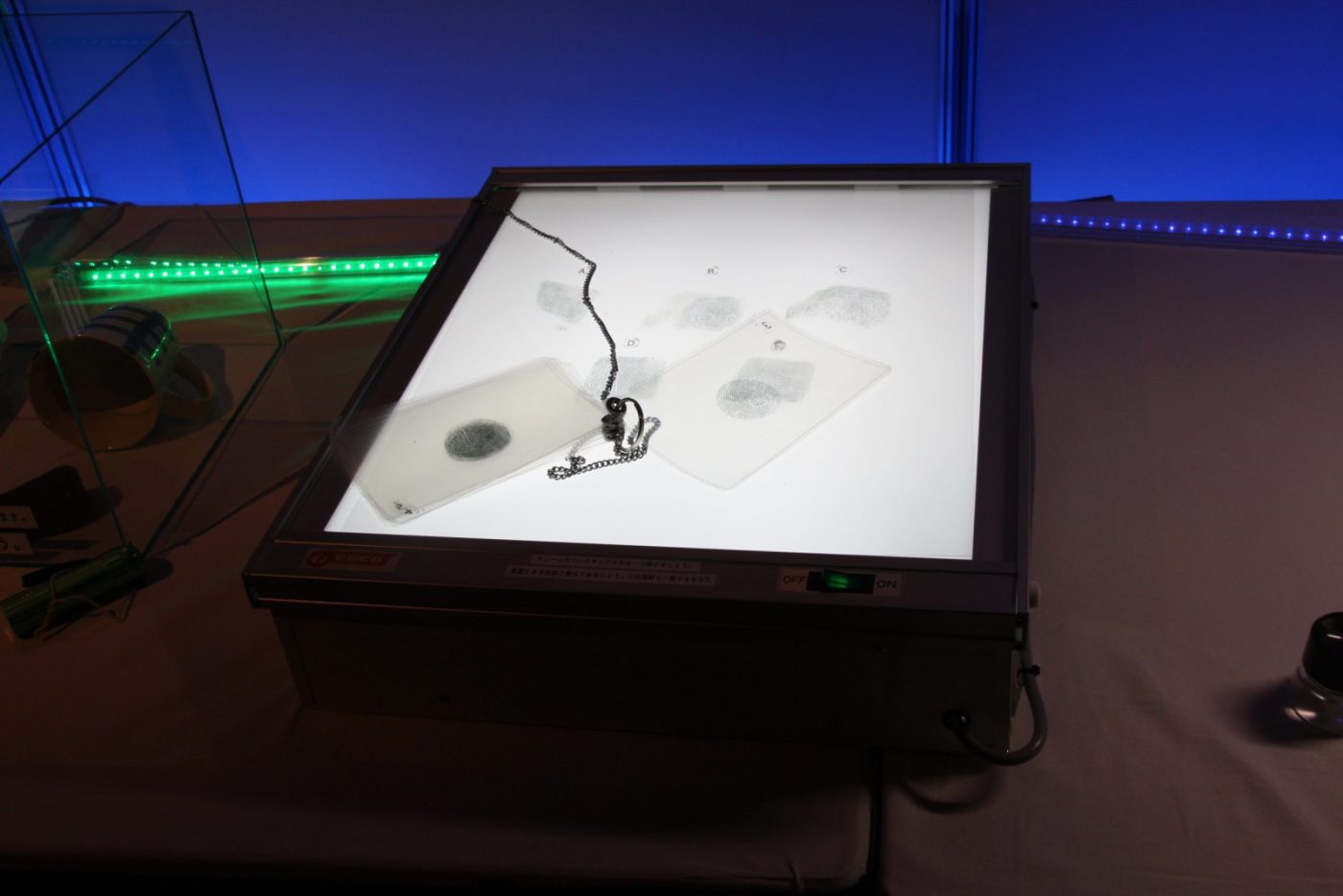

科学捜査展

犯罪捜査の中で目に見えない証拠をいろいろな鑑定や分析で解明していくのが「科学捜査」です。

科学捜査で用いられるさまざまな手法を体験型の展示で紹介します。また科学捜査の過程を捜査手帳に見たてた情報端末機を使いながら模擬体験できます。

科学捜査とは実際どのようなものか、体験しながら学べる内容です。

究める!マグネット展

私たちの生活の中で身近にある磁石。鉄にくっつく、磁石のN極とS極を近づけると引き付けあい、磁石のN極とN極、S極とS極を近づけると反発しあうという性質はよく知られています。しかし、磁石を活用して何かの製品をつくるには、性質以外にも性能を知ることが必要になります。

磁石を活用している身近な製品や技術を紹介することで、磁石の性能を学習し、より深く磁石について理解できる内容です。

科学捜査展 ♯SEASON2

事件や事故の現場に残された物的証拠を手掛かりに、科学技術を利用して捜査する「科学捜査」。

科学捜査で用いられる鑑定手法のうち7種類9項目に関する体験型の展示と、タブレット端末を使い捜査の一連の流れを模擬体験できる捜査体験シミュレーションとで、科学捜査を紹介します。

科学捜査とは実際どのようなものか、体験しながら学べる内容です。

尚、「科学捜査展」とは異なった切り口の内容で構成されています。

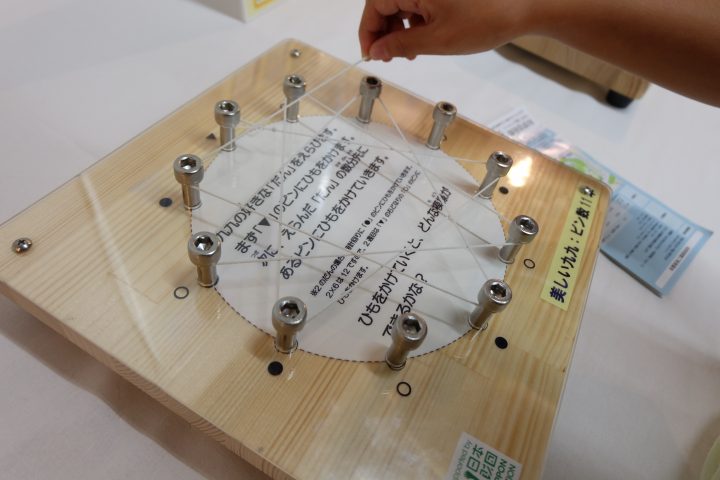

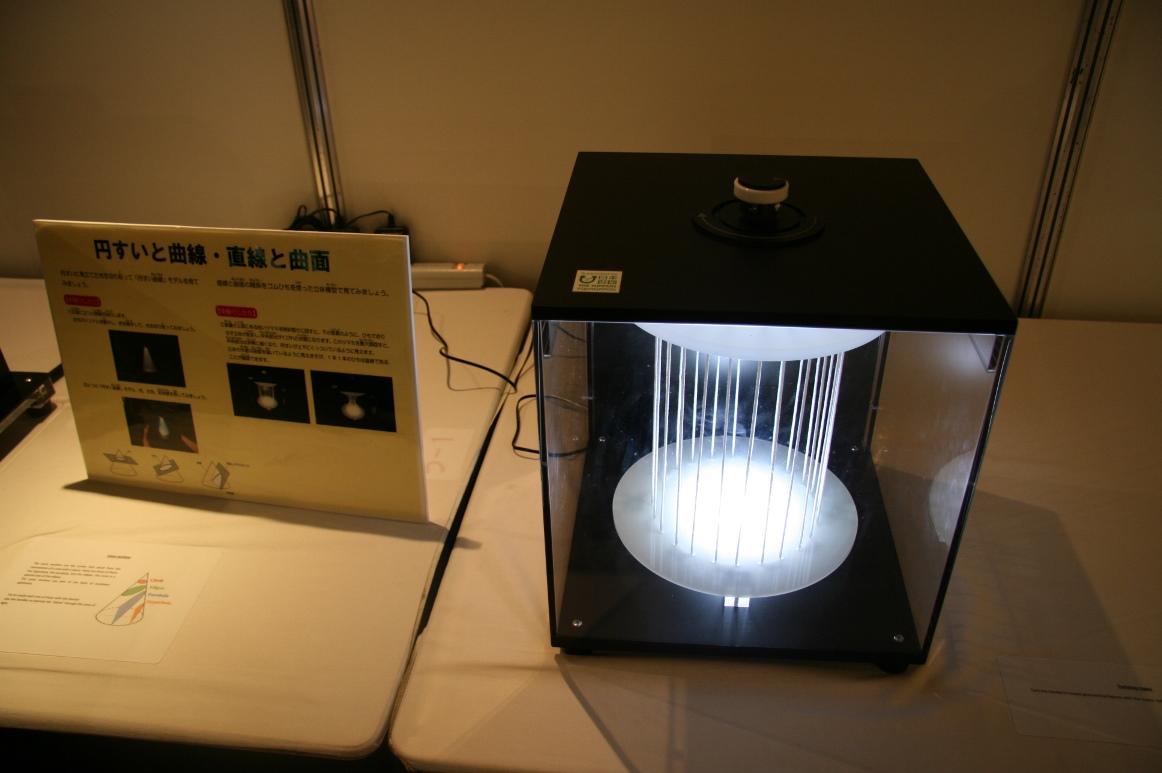

マスレチック・ランド

算数や数学は、学校の授業で習う身近な学問です。その範囲は、数字や計算式だけでなく、図形なども含まれ多岐に渡ります。そのため、難しい公式や定理に直面するとつまづいてしまうこともあるかもしれません。しかしながら、本質がわかると、実はおもしろい学問でもあります。

本展示物では、算数や数学の本質を理解するために、ビジュアル的に学習することを目的としています。

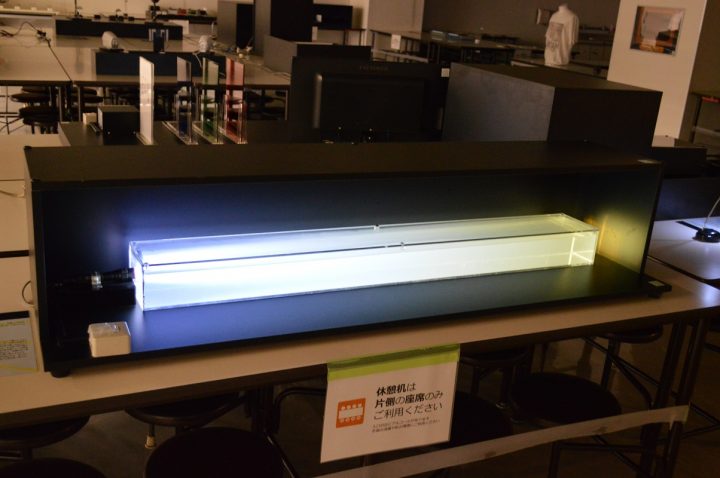

光の世界

「光」は人々の生活に必要不可欠で、身の回りに当たり前のもの(事)として存在しています。また、光を使った様々な製品や技術は世の中にたくさんあり、人はそれを活用していますが、実は光の性質・原理・特徴については知らない部分も多々あると思います。

本展示物では、光が持つ性質や原理、光を使った製品や技術の紹介、光を使った少し面白い展示などを組み合わせて、「光を総合的に学ぶ」ことを目的としています。

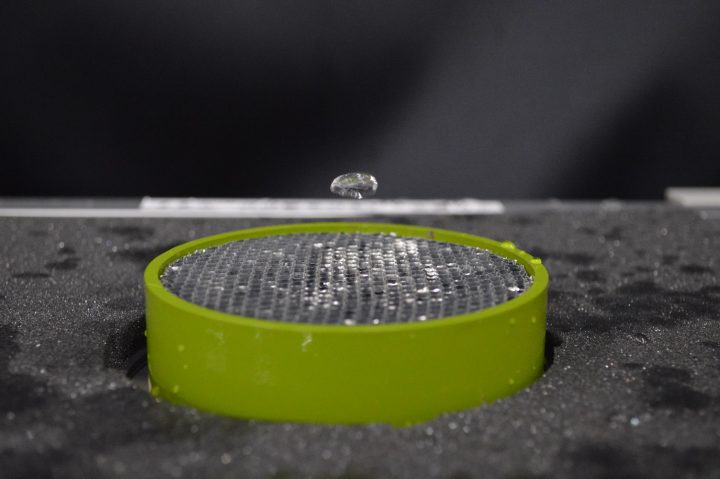

自然現象のメカニズム展

雨が降る、風が吹く、太陽が昇るといった自然現象と関わりながら人々は生活しています。生活の中で起こる自然現象の多くは、発生することが当たり前と感じ、常日頃から意識することは少ないかもしれません。

本展示物は、『空や大気』、『陸地や川』、『海』と3つの大きな区分の中で起こり、「日常的に発生する」、「突発的に発生する」自然現象について、どのようなメカニズムで発生しているのか、改めて学ぶことを目的としています。

消防火災展

日常的に発生してしまう火災に対し、科学的な視点からそもそも火災とはどういった現象なのか、消防の現場ではどんな技術が活用されているのか等を改めて知ることは、火災予防の観点から非常に大切だと思われます。

「火災を知る(原理関係に関する展示)」・「技術を知る(火災現場で使われる技術の紹介に関する展示)」・「器具を知る(救助器具に関する展示)」・「行動を知る(避難するための行動を紹介する展示)」という4つのコンセプトのもとに、いざ火災が発生した際の、正しい行動や対処方法を、体験を通じて学ぶことを目的としています。

】受傷痕から推測する全体.jpg)